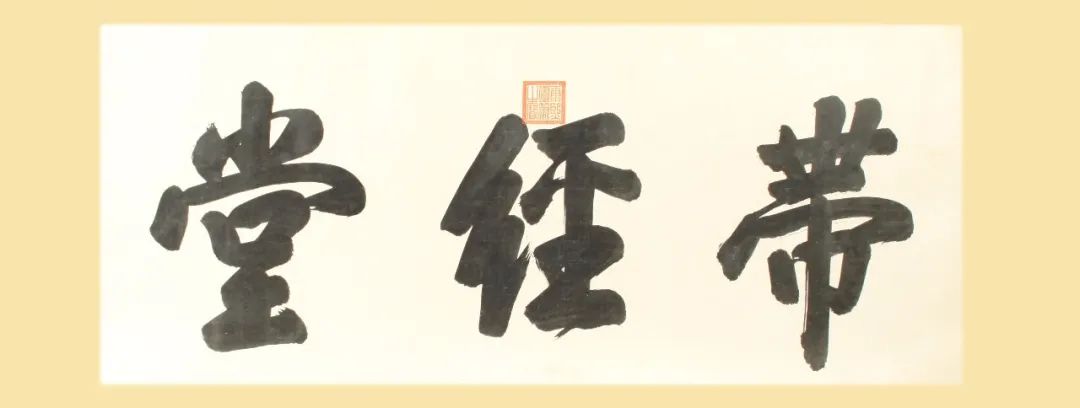

濱州市博物館 ‖ 春天,,“帶經(jīng)而鋤”正當(dāng)時

陽春布德澤,,讀書正當(dāng)時。上一期文物志提到,,清代名家王士禎曾拜謁曹植墓,,并留下名篇,。本期,一件來自濱州市博物館的文物——康熙皇帝御筆長卷“帶經(jīng)堂”,,也恰與王士禎有關(guān),。

“帶經(jīng)堂”長卷是康熙三十九年(1700年)康熙皇帝賜予愛臣王士禎的御書匾額紙本,。卷軸長7.5米,寬0.75米,,用黃龍金色花綾裝裱,。字跡圓勁秀逸,雍容典雅,,中上方鈐朱文:“康熙御筆之寶”,。“帶經(jīng)堂”匾長1.3米,,寬0.65米,。該長卷是在1979年由當(dāng)時的惠民地區(qū)(今濱州)文物工作者征集入館,1984年經(jīng)省文物鑒定專家組鑒定,。

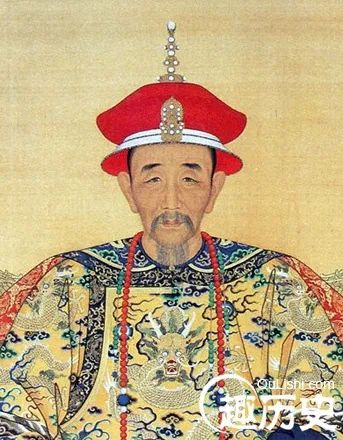

康熙皇帝

康熙三十九年(1700年),,王士禎在刑部任職時,嚴持法度,,平反冤獄,,受到康熙皇帝的青睞。是年六月二十八日,,康熙御書“帶經(jīng)堂”賜予王士禎,,喻清正以愛民,經(jīng)詩以修身之意,。王士禎在《居易錄》中記述:“六月二十八日,,特賜刑部尚書臣王士禎‘帶經(jīng)堂’御書匾額,令中官送大學(xué)士張英處轉(zhuǎn)頒臣寓,。二十九日五鼓,,赴暢春園謝恩”等。

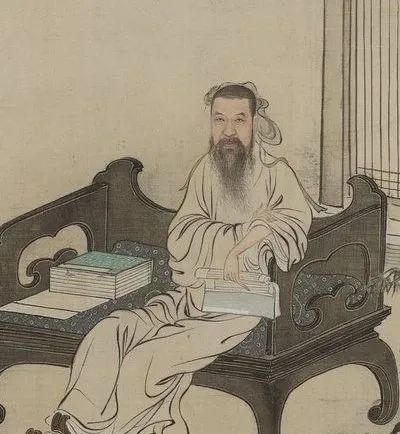

王士禎

據(jù)傳,,王士禎后來將御賜“帶經(jīng)堂”匾額懸掛起來教育子孫,,永世不忌,故后世稱此處宅第為帶經(jīng)堂,,即位于淄博市桓臺縣新城鎮(zhèn),,1986年12月,在此建立占地1萬平方米,、建筑面積2600平方米的紀(jì)念館并對外開放,。在桓臺縣《重修新城縣志》中記有“帶經(jīng)堂在南門內(nèi)街中,舊為明大司空畢亨里第,,后王大司空之垣居之,,繼大司空士禎居之,其正廳康熙三十九年賜額”的記載。

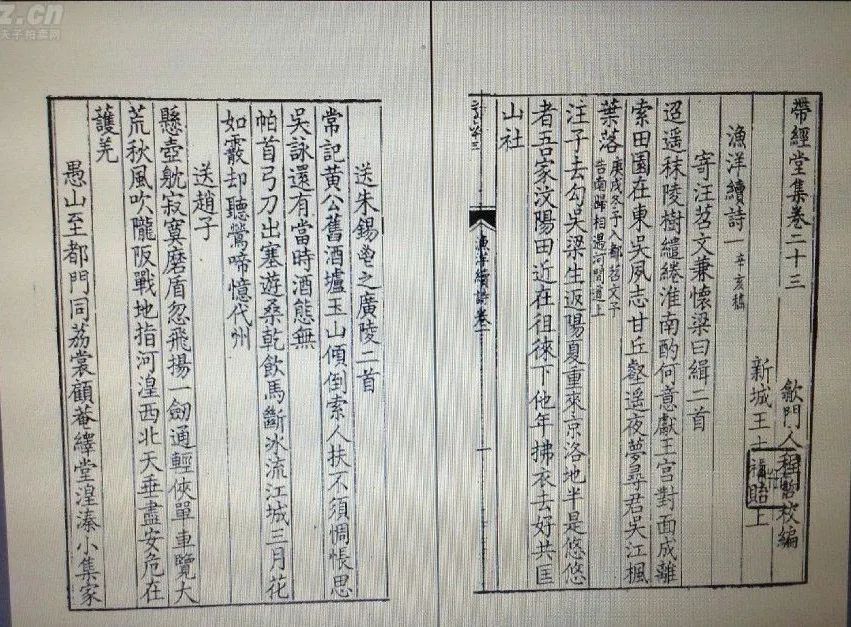

王士禎還有一部作品集,,取名《帶經(jīng)堂集》,。“帶經(jīng)”一詞出自漢代大儒倪寬“帶經(jīng)而鋤”的典故,。漢代大儒倪寬下地干活時總要帶著經(jīng)書,,休息時便抓緊學(xué)習(xí),因此,,“帶經(jīng)而鋤”形容的就是生活貧苦依然堅持學(xué)習(xí),,用這樣的名字命名自己的作品,可見王士禎對自己的嚴格要求和對“帶經(jīng)堂”的摯愛,。

王士禎《帶經(jīng)堂集》

王士禎(1634—1711),,原為山東惠民地區(qū)(今濱州)人,因行政區(qū)劃調(diào)整現(xiàn)屬于淄博桓臺人,,清初杰出詩人,。原名士禛,字貽上,,號阮亭,,又號漁洋山人,人稱王漁洋,。王士禛在其去世后被易名數(shù)次,,因名字中含有"禛"字,于雍正時避諱,,被改稱王士正,乾隆帝賜名士禎,,并追謚文簡,。后世文學(xué)史中,“王士禛”或“王士禎”兩名并用,。王士禎為順治十五年(1658年)進士,,兩年后赴揚州推官任,后升禮部主事,,歷充經(jīng)筵講官,、國史副總裁、刑部尚書,,頗有政聲,。后因受王五案失察牽連,被以“瞻循”罪革職回鄉(xiāng),??滴跛氖拍?1710年),康熙帝眷念舊臣,特詔官復(fù)原職,??滴跷迨晡逶率蝗?1711年6月26日)卒,享年78歲,。

王士禎出生在一個世代官宦家庭,,曾四代官至尚書。他五歲入家塾讀書,,六七歲的時候讀《詩經(jīng)》,。23歲游歷濟南,他邀請在濟南的文壇名士,,集會于大明湖水面亭上,,即景賦秋柳詩四首,此詩傳開,,大江南北一時和者甚多,,當(dāng)時被文壇稱為“秋柳詩社”,從此聞名天下,。后人將大明湖東北岸一小巷命名“秋柳園”,,指為王士禎詠《秋柳》處。王士禎博學(xué)好古,,能鑒別書,、畫、鼎彝之屬,,精金石篆刻,,領(lǐng)袖清初詩壇數(shù)十年,與朱彝尊并稱南北兩大詩宗(“南朱北王”),。他的詩早年清麗澄淡,,中年以后轉(zhuǎn)為蒼勁。擅長各體,,尤工七絕,,散文、詞也很出色,。曾為蒲松齡評點《聊齋志異》并題詩共勉,。

《四庫提要》稱“其聲望奔走天下,凡刊刻詩集,,無不稱漁洋山人評點者,,無不冠以漁洋山人序者”。他終生勤謹好學(xué),,著作豐富,,一生著述500余種,,作詩4000余首,有《帶經(jīng)堂集》九十二卷,,又刪定為《漁洋山人精華錄》十卷,、《蠶尾集》等,雜俎類筆記《池北偶談》《香祖筆記》《居易錄》《漁洋文略》《漁洋詩集》《感舊集》《五代詩話》,。

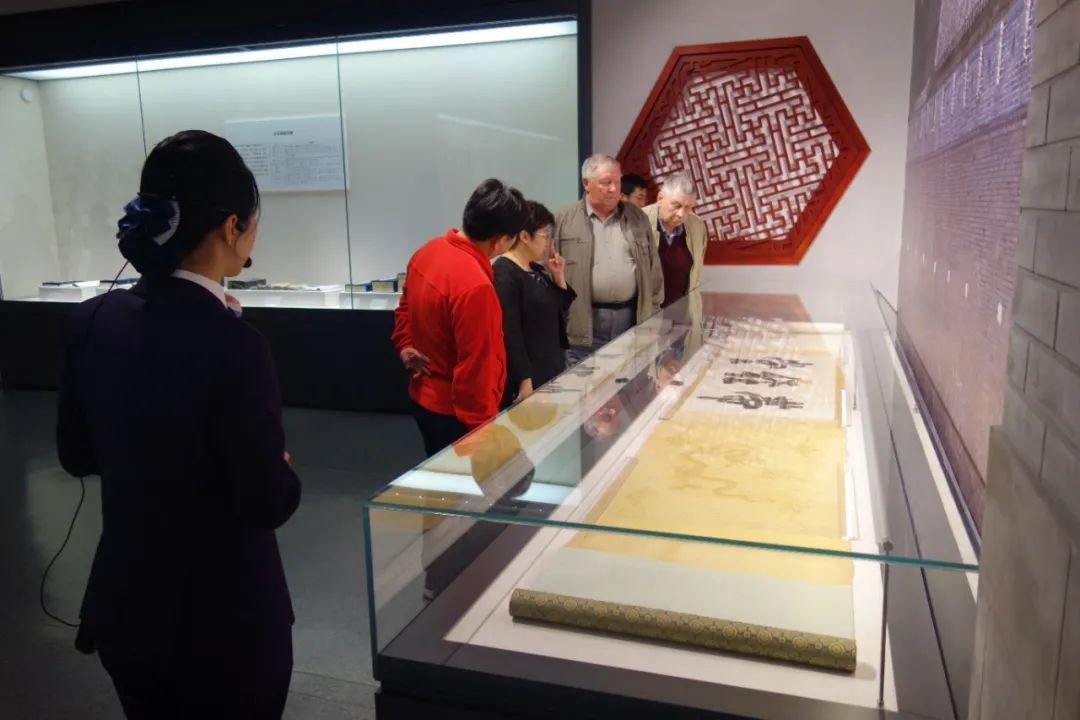

如今,,濱州市博物館存放“帶經(jīng)堂”的展廳已經(jīng)成為入館游客的重要打卡處,特別是對致力于研究,、奮發(fā)上進的莘莘學(xué)子更有吸引力,,大家都想與名人名家近距離接觸,沾些才氣,、討個好彩頭,。

文章轉(zhuǎn)載自《大眾日報》

(記者:張依盟 通訊員:趙雷軍 霍怡帆)

魯公網(wǎng)安備 37160202000461號

魯公網(wǎng)安備 37160202000461號